极目新闻评论员 屈旌

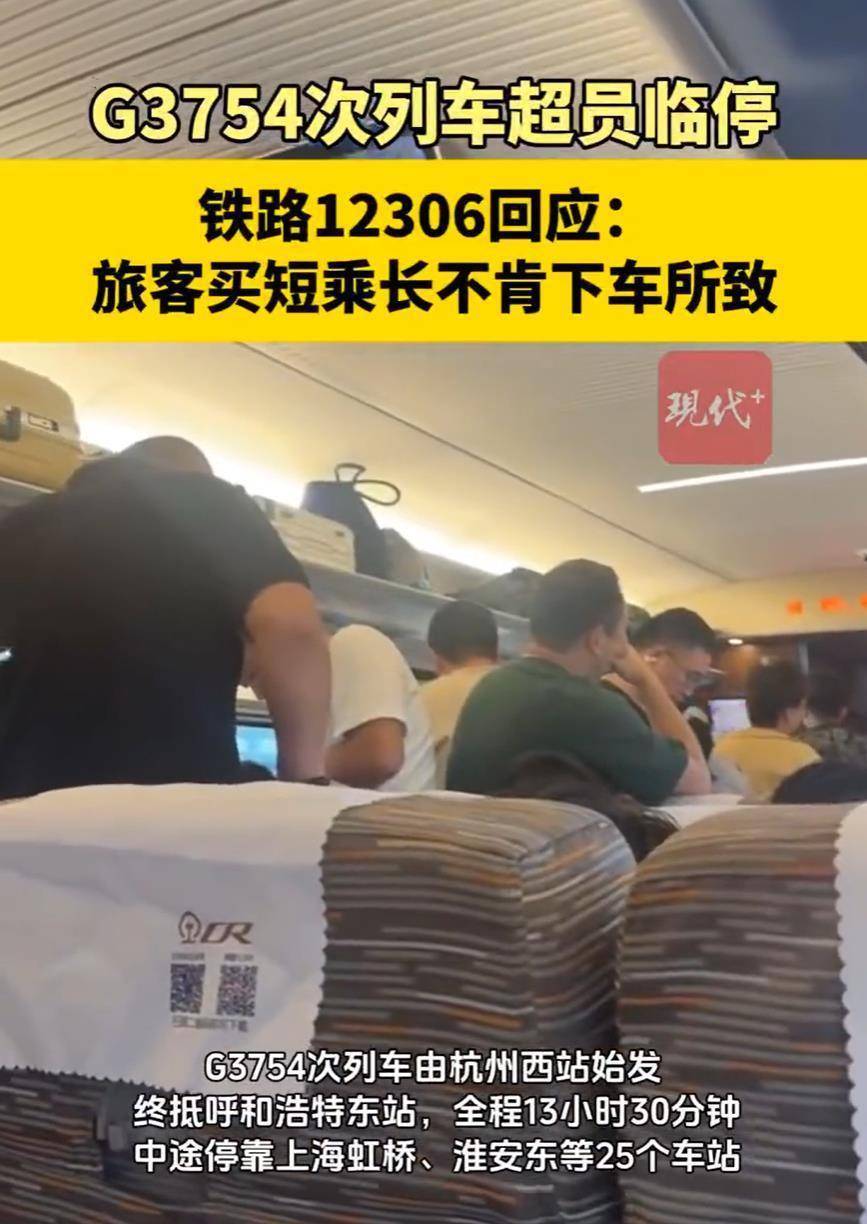

9月30日,有乘客发帖称,高铁超员报警,然后不动了。记者了解到,该乘客所乘坐的G3754次列车行至张家港站,因超员报警,列车临时停站。

9月30日当天,多趟列车受此影响出现晚点情况。对此,铁路12306客服表示,列车超员报警临时停车,是因为部分乘客“买短乘长”,到站了没有下车。类似情况节假日会发生,建议乘客不要“买短乘长”,影响列车安全运行。(据现代快报报道)

据乘坐该列车的多名乘客表示,G3754次列车当天在张家港站临停40分钟左右,短途的不给补票,列车员清了一部分人下车,同时把人分散到车厢各个位置,才解除预警,后续途中又有两次同样的超员报警、列车临停的情况,最终比计划时间晚点了1个多小时。

“买短乘长”属于违反铁路票务管理规定的行为,不仅挤占正常购票乘客的乘车空间,影响列车运行效率,更可能威胁行车安全。相关法规明确规定,列车无运输能力时可拒绝乘客越站乘车,铁路部门对越站乘客按无票处理,除补票外加收50%票款,并纳入失信记录。如利用“买短乘长”恶意逃票,恶意逃票者可能被铁路警方处以行政拘留并列入失信“黑名单”,情节严重的还将被追究刑事责任。

但众多网友都表示,“买短乘长”实属无奈之举。节假日客流激增,铁路运力却捉襟见肘,全程票“开票即候补”,短途票一票难求,部分旅客被迫只能先“买短”再设法“乘长”。

2025年2月,春运返程期间,K774次列车就因为车内很多人“买短乘长”,导致部分旅客因超员无法上车;2019年5月4日,小长假返程途中,G7192次列车也因大量旅客买短乘长,列车超载严重,最终导致晚点约1小时。类似情况在节假日出现,不能简单地归咎于乘客素质不高,不讲诚信,最根本的问题还是刚性出行需求与有限运力之间的矛盾,目前还没有得到有效缓解。

从补罚票款到纳入失信记录,从拒绝越站到现场疏散,铁路部门的管理措施不断加码。但多为事后“灭火”,而非事前“防范”。若不能从源头上优化运力配置,增加有效供给,仅靠末端管控,就如同一边修管道一边漏水,治标难治本。“节假日特殊情况”的说辞,不仅损害乘客权益,更消解了公众对铁路服务的信任。

根治这一顽疾需要双管齐下。首先,需强化执法刚性,对恶意逃票者依法严惩,而非仅补票了事,让规则真正长出“牙齿”。其次,要防患于未然。现在大数据技术这么发达,铁路部门理应更精准地预测客流,通过动态调整票额、优化车厢席位管理来挖掘客运潜力。例如,在确认超员风险时,可提前引导乘客调整行程,而非等到警报响起才匆忙疏散。长远而言,则需在热门线路上增加列车班次、优化调度,切实提升高峰期的运输能力。

更重要的是,建立更灵活合理的票务机制。此前,不少乘客都曾指出,在12306平台上想要购买区间票时发现无票可售,但是如果选择全程票却余票充足,质疑铁路部门变相强制顾客“买长乘短”,12306客服也表示“会优先满足长途旅客”,但未乘区间票款不退还。但是,当全程票“开票即候补”时,铁路部门又表示“买短乘长”属于违规,这种双重标准能最大程度地保证铁路部门的效率和收益,但却会让旅客感到焦虑和不公平。

所以,铁路部门是否能建立动态票额调整机制,将中途站票额向刚需旅客倾斜?或是借鉴民航的超售补偿机制,或推出浮动票价,用价格杠杆引导错峰出行?大数据技术不光可以用于监控超员,更应服务于运力的精准投放。

当然,乘客也需要增强规则意识,买的是什么票就坐到哪一站,不要总想着“赖一下”,更不能将个人的便利置于公共安全之上,须知安全抵达比准时抵达更为重要。

高铁是流动的中国名片,解决超员这一问题,不能停留在口头呼吁和临时处置,需要铁路部门拿出更多智慧和决心,从供需两端寻求破题之道,让超员警报不再在节日里刺耳响起,让每一趟列车都载着旅客的期待平稳前行。

冠达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。